О неоднозначном пути от глобальных выставок к глобальным изменениям рассказывает Хедвиг Фейен, директор европейской кочующей биеннале «Манифеста».

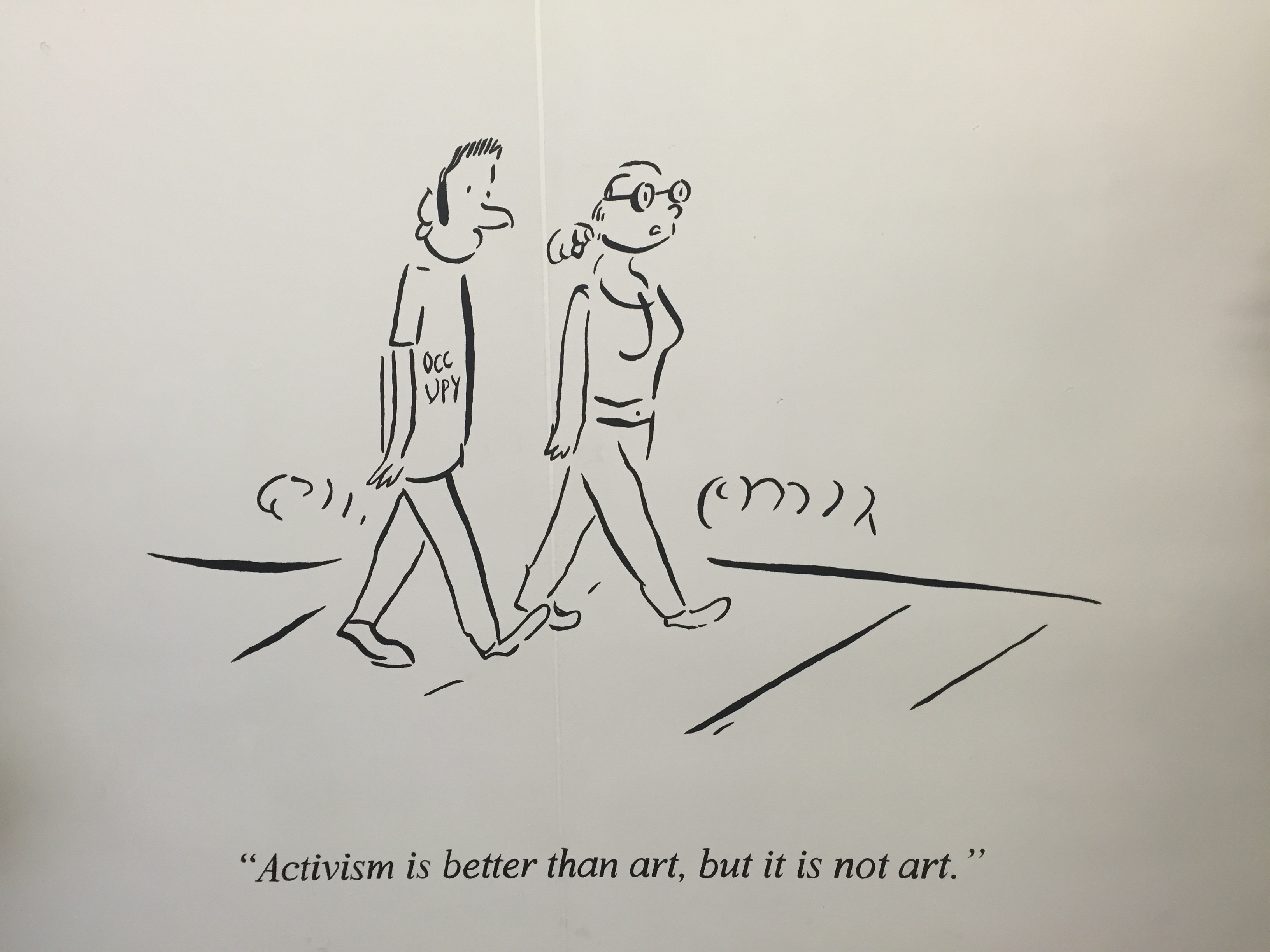

Пабло Эльгера. Artoons. 2008–2016. Инсталляция для «Манифесты-11», Цюрих.

|

Владимир Раевский: Хедвиг, добро пожаловать в Петербург. Вы не были здесь с «Манифесты-2015»?

Хедвиг Фейен: Да, я приезжала в 2014-м, потом в 2015-м.

ВР: 2014 год был для нас «annus horribilis», ужасный год.

ХФ: О, для нас еще хуже. В год 250-летия Эрмитажа мы собирались показать, как современные художественные практики в трансисторической перспективе вступают в диалог с постоянной экспозицией. Но в итоге все призывали нас к бойкоту биеннале: зарубежная пресса, художники, местное население. Досадно! Ведь это было одно из самых ярких изданий «Манифесты», и не только из-за критической реакции. Я тогда твердила: «Мы остаемся в России, даже если весь мир скажет, что мы должны уехать оттуда. Пока мы можем критически реагировать на события, которые происходят в мире (это были Сочи, Крым, подбитый самолет MH17), я буду работать здесь». Самое плохое, что призыв к бойкоту отразился на восприятии биеннале. Хотя проект Каспера Кенига с 35 Матиссами в диалоге с Вольфгангом Тильмансом и борисом Михайловым – настоящее достояние «Манифесты». И как сказал Пиотровский, методология образовательной стратегии «Манифесты» изменила Эрмитаж на следующее десятилетие.

ВР: Спасибо, что не бросили наш город в 2014 году. «Манифеста» – лучшее, что тогда произошло. Последующие пять лет мы все глубже и глубже скатывались в пропасть.

ХФ: Мне кажется, «Манифеста» спровоцировала целую череду изменений в России. В Москве многие музеи стали работать с современным искусством, заказывая художественные произведения для общественного и музейного пространства. Тогда это было новым. Думаю, она заставила такие институции, как V-A-C, Третьяковка, «Гараж», Пушкинский задуматься, как построить диалог между исторической экспозицией музея и современными художественными практиками. То, что произошло в Эрмитаже, было довольно критически окрашено, имело особый иронический и меланхолический настрой. Думаю, дело не только в России. То же касается и Франции. Поляризация, социальная несправедливость, которую чувствует средний или уже не существующий средний класс. Она отражается и на образе мыслей художника, и на политической активности, на протестах повсюду, от Бангкока до Ливана, до оранжевых жилетов во Франции, до брексита.

ВР: У нас так и не случилось настоящего протеста.

ХФ: У вас не было протеста?

ВР: Мы пытались, но...

ХФ: Знаменитый художник Франсис Алис, разбивающий «Ладу-копейку» о дерево во дворе Эрмитажа, – это ведь символично. Или установка «елки с Майдана» на Дворцовой площади. Это было потрясающе. С маленькими бумажными самолетиками, сделанными жителями Санкт-Петербурга со словами: «Мы скорбим о подданных Голландии, которые попали под обстрел на самолете MH17». Я передала такой самолетик голландскому министру иностранных дел. Он не мог поверить глазам. «Это происходит в России?» «Да, так думают русские люди, по крайней мере жители Петербурга». Сейчас такого уже не будет. Мы с Каспером Кенигом убеждены, что это был особый исторический момент. Год 2014. Хотелось бы знать, что о нем будут думать через сто лет.

ВР: Теперь на Дворцовой площади можно установить дерево разве что с православными иконами.

ХФ: Возможно, это немного скажет о «Манифесте», но это многое говорит о Пиотровском.

ВР: Российский след в истории «Манифесты» заметен?

ХФ: Ваша страна была важным участником «Манифесты» с самого начала. Виктор Мизиано фактически курировал ее первый выпуск. Он стал членом совета директоров «Манифесты», а позже президентом совета директоров. Сейчас в совет вошла Тереза Иароччи Мавика. И, как вы знаете, у «Манифесты-13» в Марселе русский куратор Катерина Чучалина из V-A-C.

ВР: Как менялась «Манифеста»с первого по 12-й выпуск?

ХФ: Думаю, главное изменение произошло после «Манифесты-11» в Цюрихе. Случился переход от художественной биеннале к междисциплинарной. Она заговорила не об искусстве, вернее, не только об искусстве. Лишь сейчас во всемирном масштабе начинается дискуссия, что люди делают ради денег, какова функция труда, будет ли у нас рабочая сила для будущих задач, что делать с дигитализацией, автоматизацией, роботизацией. На «Манифесте» в цюрихе эти вопросы были заданы еще в 2016 году. На «Манифесте-12» изменился заказ от самого города. Мэр Палермо хотел, чтобы проект помог преобразить лицо города. Мы выступали скорее как инкубатор, нежели создатели выставок. С тех пор «Манифеста» превратилась из бие… я не хочу даже использовать слово «биеннале». Она может быть выставкой или перепланировкой, может создать новую межкультурную институцию (мы попробуем осуществить это в Приштине, в Косово) – то есть будем менять модель в соответствии с насущными потребностями выбранного города. Это путь от кураторства к креативному посредничеству, поэтому я приглашаю людей из разных сфер: кинематограф, поэзия, свободная литература. Необязательно создавать выставочные экспозиции, диалог с местным сообществом в творческом пространстве куда важнее. Надеюсь, в этом будущее «Манифесты».

ВР: Московскую биеннале в этом году курировал Дмитрий Черняков, оперный режиссер. Он никогда не занимался созданием выставок. На ваш взгляд, это общая тенденция?

ХФ: Нет, скорее realpolitik. Нужно задумываться, насколько актуально то, что мы делаем на культурной сцене, для кого делаем и что это значит. Сколько еще выставок нужно миру? Что может искусство сделать в сложной обстановке, где, с одной стороны, люди смотрят на материальную реальность сквозь цифровую, а с другой, происходит поляризация общественной среды?

Конечно, кураторские выставки по-прежнему необыкновенно востребованы. Но именно в отношении биеннале, масштабного события, разумнее задать вопрос, нужны ли нам биеннале в начале XXI века, или мы можем превратить биеннале в нечто иное. На конференции ICOM в Киото прозвучало потрясающее предложение: может быть, стоит изменить роль музеев, как в 1960–1970-е годы. Тогда предполагалось, что музеи будут играть ключевую роль в отражении противостояния в обществе. Вместо того чтобы закрывать двери перед обществом, нужно открыться ему. Глобально переосмыслить роль музеев и биеннале необходимо именно сейчас не только в России, но и в Европе. Это то же направление, которое избрал для себя V-A-C в Марселе в рамках G2. Это не музей, не выставка, а междисциплинарная институция, где музыка, литература, театр, архитектура всех трансисторических видов соединяют прошлое и будущее.

ВР: Анализируя опыт Палермо, как «Манифеста» повлияла на город?

ХФ: Произошла модернизация некоторых кварталов, например Ла Калса, где у нас было 15 площадок, большую их часть отреставрировали либо обновили. Это место на протяжении 40 лет занимала мафия, что требовалось изменить. Нам хотелось, чтобы культура стала приоритетом для местных ассоциаций района Ла Калса, которые продолжали бы работу после завершения биеннале. Конечно, мы не ООН и не могли вложить 800 миллионов, чтобы преобразить весь город. Но речь идет о предоставлении полномочий местным сообществам, понимании того, что может сделать искусство для их мобилизации. Сообщества эти внезапно почувствовали, что государство, финансирующее «Манифесту», не против, а за них. Кроме того, мы разработали с OMA, архитектурным бюро из Роттердама, стратегический план развития города. Это пример отклонения от чисто художественных практик в сторону урбанистических. Леолука Орландо сказал, что при всем конкретном материальном результате, именно нематериальный след «Манифесты» оказался важнее. Одних только публикаций о Палермо в мировых СМИ вышло более 12 тысяч, и это статьи не о мафии, а о надежде, о развитии культуры, о том, как она может помочь изменять и преображать город.

ВР: Вы сейчас перемещаетесь в Марсель. Проект 2020 года будет о мигрантах?

ХФ: Об изменении климата. Да, в Марселе после франко-алжирской войны 1954–1962 года все колониальные и постколониальные проблемы очень болезненны. Но тревожит и изменение климата. Прошлым летом здесь было 47 градусов. Если оставить это без внимания, южная Франция через 20 лет превратится в пустыню, а в Нидерландах будет климат, как в южной Франции. Проблемы эти, взятые в совокупности, злободневны и важны. В Марселе существует огромная поляризация и социальная несправедливость. «Манифеста» не может этого изменить, но мы можем вывести на обсуждение проблем те сообщества, у которых, возможно, никогда не было собственного голоса. Таковы наши очень скромные возможности. Там будет прекрасный проект архитектора Вини Мааса из Нидерландов «большая головоломка» о том, как нужно решать все эти глобальные вопросы. Он предложил опросить жителей 50 разных кварталов Марселя, каким они хотели бы видеть город через 20 лет. Мы называем это «низовой демократией». Соорудим платформу для опроса жителей, которая будет перемещаться по городу. «Решает не мэр, а вы». Маас вдохновлен идеями бельгийского философа культуры Давида ван Рейбрука, считающего, что демократия очень сложна и многогранна. Мы видим это на референдуме о брексите в Великобритании. Возможно, стоит вернуться к греческой модели города-государства и спросить жителей, что они думают о будущем города.

ВР: Как проходит время в Марселе? Наслаждаетесь французской бюрократией?

ХФ: О, да! Но я учусь с ними обращаться. Только что увидела в Financial Times свое интервью, где меня называют жесткой. В определенные моменты нужно быть жесткой. В политику и бюрократию я могу вцепляться зубами, потому что нам важно защищать принципиальность искусства, что не всегда просто. Но кто сказал, что жизнь будет легкой? А к 2022 году мы переместимся в Приштину. Там будет совершенно иная модель – я попросила свою команду изменить формат биеннале, превратить ее в открытую институцию. Поэтому – кирпич, камень и долговременный результат после завершения «Манифесты». Косово – очень молодое европейское государство, там не нужна выставка, им нужно построить что-то для своих сообществ в будущем.

ВР: Почему выбрали такие близкие по образу портовые города, как Палермо и Марсель?

ХФ: Я стараюсь разработать единый симметричный подход к циклу изданий «Манифесты». Первые десять «Манифест» были посвящены теме «Восток – Запад». Теперь югу Европы – Палермо, Восточное Средиземноморье; Марсель, Западное Средиземноморье; Приштина, балканы. Тоже юг, но на землях, где была Османская империя. И, что еще более важно, колониализм, постколониализм, в которые было вовлечено пол-Европы: Бельгия, Нидерланды, Англия, Франция, Испания, Португалия. Все они были колониальными державами. А еще коммунизм и посткоммунизм. Мы используем эти объединяющие темы, чтобы проанализировать, что представляет собой Европа, что мы можем узнать друг от друга. Вы поговорите с жителями Тбилиси, Киева, Приштины. Они находятся в поисках новых идентичностей, как и некоторые жители городов Запада и постколониальных обществ. Это интересно осознать.

ВР: Значит ли это, что после Приштины вы переместитесь в какой-то восточноевропейский город?

ХФ: Мы присматриваемся к Еревану. А также к Тбилиси, Киеву, Хемницу, бывшему Карл-Маркс-Штадту. Это удивительный город.

ВР: Это город Отто Дикса.

ХФ: Да, коммунистическая утопия. Так нелепо звучит! Итак, Киев, Тбилиси, Ереван, Хемниц. Часть нашей стратегии – привозить людей в места, в которые они иначе не поехали бы. Реакция на Приштину была восторженной. Особенно архитектурного сообщества, потому что в Приштине есть Национальная библиотека, построенная в стиле бруталистской коммунистической архитектуры, вся из шаров.

ВР: Что вы думаете об институте кураторства? Будет ваша модель биеннале подразумевать, скажем, приглашение оперных режиссеров?

ХФ: Для «Манифесты» важно, чтобы эти люди, какой бы ни была их профессиональная подготовка, владели на высочайшем уровне умением передавать (mediate) художественные и творческие практики. Для меня не имеет значения, будет это кинорежиссерка-феминистка или специалист по литературе, историк или институциональный куратор. Еще лучше пригласить сразу всех. Такая междисциплинарность плодотворнее. Или трансисторизм – я за то, чтобы в команде всегда был человек с историческим образованием и происходил диалог между современностью и историей. Со-творчество означает для меня, что мы должны радикально ориентироваться на местное. Радикально здесь означает сотрудничество между интернациональным и региональным, или укорененным (я не люблю слова «локальный»). Междисциплинарное, межпоколенческое, инклюзивное, разнообразное со-творчество – на него мы опираемся. Это всегда эксперимент, который может и не удасться. Но нужно рисковать. Иногда это невообразимо сложно, на грани провала, как было с «Манифестой» в Санкт-Петербурге. Но давайте проанализируем это еще раз через 20 или 30 лет.

ВР: Как стремление быть и радикально местными, и радикально укорененными соотносится с кочевым образом жизни?

ХФ: Кочевой образ жизни заставляет постоянно меняться и переосмыслять практики. Это восхитительное переживание. Я сама так живу уже 25 лет. Каждые два года я работаю с местными сообществами, укорененными у себя дома, стараюсь понимать их. Так что где-то оседать мы не стремимся.

ВР: Можете назвать город, в который вы точно никогда не поедете?

ХФ: Нет-нет. Каждый город – потенциальная площадка. Конечно, есть города, куда невозможно было бы явиться по политическим причинам. Мы представляем собой критическую силу, ведь «Манифеста» – гость в городе- хозяине. Но иногда мы начинаем немного напоминать паразита внутри города-хозяина, и не всякий принимающий нас будет этому рад.

Беседа состоялась в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.