Лет десять назад я констатировал, что М. Карасику удалось впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда сontemporary art. Пожалуй, единственному из коллег по цеху. Об этом чуть подробнее.

|

Карасик — из славного племени питерских графиков, блюстителей специфически местного графизма, рафинированного до эзотеричности. Овладев всеми соответствующими профессиональными навыками и даже знаками (наподобие масонских) принадлежности к ордену, он пошел несколько дальше. К членству в еще более закрытом клубе мастеров artist’s book — специальному жанру, в котором понятие иллюстрации подвергается функциональному переосмыслению: текст теряет приоритетность, изображение — служебность и вторичность. Здесь есть свои полюсы. На одном художник полностью апроприирует (вплоть до отказа от изобразительности) текстуальное: создает собственные вербальные конструкции или использует неавторизованные текстовые реди-мейды (объявления, меню и пр.), оперируя макетом, бумагой и собственно шрифтами и акциденциями как средствами создания книги как авторского объекта. Итак, книга как объект, начиненный самовзведенным механизмом ментальных и физических вибраций, далеко не всегда опосредованных «литературно» (например, самостоятельность «жесто-вой силы», по выражению Ю. Тынянова, шрифтов, акциденций, плашек, зычный голос «непрофильных» для полиграфии пред-метностей — вилок и ложек, подошв и стелек и пр.). С таким багажом можно было не только впрыгнуть в последний вагон поезда contemporary art, но и закрепиться в нем, не выпасть на крутых поворотах. При этом не потеряв членство в клубе artist’s books.

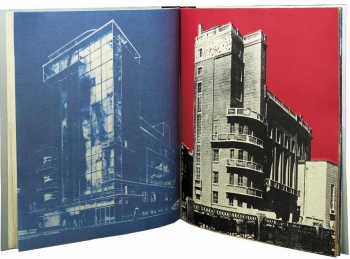

На сегодняшний день главная книга М. Карасика — «ДК, фабрики-кухни, бани и др. Ленинградский архитектурный конструктивизм». В этом издании находят продолжение две линии творчества художника — условно говоря, книгособирательская и книгообъективизирующая, объектная. И пожалуй, впервые начинает звучать очень авторская мироощущенческая нота личного историзма, проявляющегося в ходе частных «оптических раскопок».

Познания Карасика в истории ленинградской социальной архитектуры профессиональны. Он знаком со всем, что написано о ленинградском конструктивизме, увы, постепенно исчезающем — саморазрушающемся или варварски уничтожаемом, и собрал почти все, что репродуцировано как по горячим следам, так и после долгого перерыва, в последнее десятилетие. Справочник? Ни в коей мере. Публикация новых материалов? Тоже нет, для историков архитектуры здесь нет открытий. Авторское, карасиковское — в другом. Художник находит отражения конструктивизма в полиграфии — старых газетных или журнально-книжных репродукциях, работает с этим материалом, добиваясь вторичной композиционной выразительности — уже на листе. Например, с аппетитом компонует на плоскости в разных ракурсах какое-нибудь здание Дворца культуры Промкооперации. Как правило, дает памятник — все те же ДК, бани и пр. — дважды: один раз в тональности, приближенной к старой фоторепродукции, бедной, бледной; второй — в произвольной. Использует не так уж часто фото-монтаж, причем никогда, как это бывало в предыдущих работах, в критически-публицистических целях, скорее в бытописательско-документальных: толпа 1920-х годов, дети, работницы. Правда, есть один сквозной прием, достигаемый как фотомонтажными средствами, так и опорой на прямую фотографию (естественно, данную в репродукции). Да, чуть не пропустил: здесь участвует и постановочная фотография, тоже растиражированная. Этот сквозной прием — некая круглая форма, которую Двен Хатерли считал в конструктивизме «наиболее планетарной». Этот визуальный сюжет завязывался следующим образом. Над типично конструктивистской плоской крышей типовой фабрики-кухни нависало утрированно масштабное колесо: спортсмен-мотоциклист в шлеме и защитных очках готовился взлететь с этой крыши, как с трамплина. Далее тема повторяется в репродукции круглой бани, расположенной на площади Мужества: она дана в ракурсе сверху и в повороте, так что напоминает колесо. Его как бы раскатывают, упираясь в обод ногами, появившиеся здесь благодаря монтажному приему пионеры. Далее тема продолжается в постановочных фотографиях массивных пищевых бидонов, запечатленных по-родченковски ракурсно. Далее десятки маленьких кружков — тарелок — в фотографии, тоже вполне постановочной, работницы фабрики-кухни в белых халатах, готовые накормить десятки пролетариев. Что ж, круг, понятное дело, знак современности: все той же планетарности, новых скоростей. Дети, как полагали, будут жить в эпоху новых скоростей, поэтому время постоянно подталкивали: «Время, вперед!». Хронометрировали: поэт А. Гастев, создатель Центрального института труда, впоследствии расстрелянный, с секундомером прослеживает каждую рабочую операцию, контролирует временные режимы еды и сна. Научная организация труда и быта! В Доме политкаторжан на Петровской набережной нет кухонь: зачем ветеранам революционного движения терять время на готовку — еду доставляли из общей фабрики-столовой снизу кухонным лифтом. Во второй половине 1930-х время дожития политкаторжанам сократили радикально — расстрелом. В конструктивистском Городке Чекистов в Екатеринбурге кухонь тоже не было: чекисты столовались на работе. Экономили время.

Карасик ничего подобного не рассказывает. Задает некую тему будетлянства: летящий куда-то круг — форма, как уже говорилось, самая планетарная. Это тема отдаленного будущего. А вот будущее ближнее показано в одном ряду с архитектурой: детвора, вскормленная на фабриках-кухнях, росшая в домах культуры, спортом занимающаяся на стадионах, она будет жить лучше нас — мечта, создателей всех коллективных форм общежития. И, не будем об этом подробно, коллективного контроля. Временные флеши понятны — волна разочарования в несовершенном, прерванном, нереализованном докатилась и до нас. Но это так, флеши. Карасик обстоятельно разводит времена. Вот тогдашнее, постреволюционное, со своими надеждами на будущее, ближнее и отдаленное. Время трудное, но все поставившее на перспективу. Проектное. Скорее проектны, чем материальны, все эти фабрики коллективного труда, житья и быта: архитекторы понимали, что работают с бросовыми, обреченными на скорое саморазрушение материалами. Е.А. Левинсон как-то рассказывал мне, подростку: мы на большее, чем на двадцать лет, и не рассчитывали, с такими-то стройматериалами. Архитекторы проектировали не столько конкретное здание, сколько матрицы будущего социального общежития, работали на вырост, исторический вырост. Видимо, Карасику очень важно выразить именно проектное начало тогдашней архитектуры и жизни. Поэтому тональность он осознанно берет близкую к архитектурно-проектным синькам. Поэтому работает не с предельно отчетливой винтажной архитектурной фотографией, а ее сохранилось немало, а с газетными воспроизведениями. То есть с проекциями, тенями. Это задается самой фактурой печати. Изображающее (архитектурное и «газетное») печатается с алюминиевой формы. Отсюда полутоновость, ощущение растровости, то есть не материальности, а воспроизводимости и опосредованности. Самое интересное, что идея материальности задана тоже фактурами, но на этот раз внеизобразительно. Карасик добивается щемяще выразительных фактур для цветовых — глубоких желтых, красных, синих — подкладок. Они печатаются с камня, сохраняя тактильность и теплоту. В какой-то степени они более материальны, чем изображения, как мы условились говорить, проектного ряда. Да, пожалуй, проектное, архитектурное, и жизнестроительное на одной, отдаленной десятилетиями стороне. А материальное — на нынешней, на нашей.

А вот что между ними? Реализация. И она не удалась. Не в архитектурном даже плане — от него хотя бы что-то осталось, осыпающиеся здания и продолжающие увлекать всемирно известные архитектурные идеи. В руинах лежат как раз жизнестроительные планы, проекты коллективного общежития, индивидуальные судьбы. Людям «на той стороне» это не дано было ощущать. Нам с нашим опытом дано.

Руины — вполне уважаемый архитектурный жанр, романтический, руинирование — инструмент пробуждения тонких душевных движений. Но не в нашем случае. Наши руины не аристократические, не рафинированные, не умышленные. Наши — пролетарские, обманувшие простецкие и наивные ожидания выправить жизнь с помощью всех этих коллективных бань и фабрик-кухонь. Поглощенные вибрирующим, неспокойным цветом, они дают еще о себе знать.

На Западе давно существует термин, у нас пока не прижившийся, — the urban archeology. Исследуется городская среда в ее исторических слоях и материальных остатках — развалинах, мусоре, отходах и пр. Но есть и метафорическое значение термина: к разным срезам — материальным, текстуальным и пр. — городской культуре добавляется метафизический: так и нематериализовавшиеся социальные и духовные начинания, захватившие большие группы людей планы и проекты жизнеорганизации, витавшие в воздухе настроения, коллективные разочарования и обиды. Мне думается, Карасик приблизился к чему-то подобному — к оптической археологии городской среды в ее видимых и невидимых срезах.

ДИ №4/2012