На вопросы ДИ отвечает Александр Петрелли, художник, один из создателей галереи «Пальто» и группы «Ди Папл под фанеру».

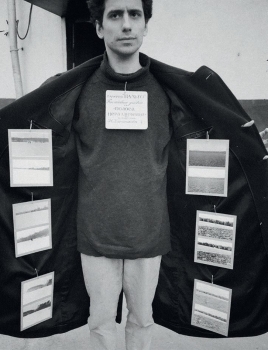

Александр Петрелии. Галерея Пальто. Выставка группы «Коллективные действия» «Полоса неразличения» (концепция Николая Паниткова). 1996. Фото из архива галереи

|

ДИ На выставке, посвященной двадцатилетию галереи «Пальто» в Музее Москвы, нам очень понравилась идея с выкройками. Отличная идея, очень органично все получилось.

Александр Петрелли Это идея Константина Ларина. Хотя я тоже думал нарисовать выкройки в боксах, но метался, что выбрать – их или собственно пальто. На выставке был один бокс с пальто Сергея Калинина. Но Костя предложил сделать более сухо – выкройки и не в боксах, а прямо на стенах.

ДИ А почему галерея «Пальто» никогда не представляет художника Александра Петрелли?

АП Это стало бы нарушением правил игры. Изначально задумывалось, что не надо выставлять самого себя, иначе это не галерея, а оригинальный способ экспонировать свои работы. И называлось бы тогда это иначе – мастерская «Пальто», или воркшоп «Пальто». В галерее же важны галерист, художник, коллекционер. Зритель тоже важен, но все же галерея – коммерческая структура. Поэтому зритель как бы для славы, а для дела – коллекционер. Галерея выбирает художника или художник – галерею, и когда случается стыковка автора и галериста, должно произойти некое чудо, вспыхнуть искра. А если я выставляю свои работы, эта искра не предполагается в принципе.

ДИ А у Петрелли-художника нет ревности к Петрелли-галеристу?

АП Есть, конечно. Но я с этим вынужден смириться, потому что, к стыд у своему, малопродуктивен как художник. И если у любого человека из художественного сообщества спросить, кто такой Петрелли, разумеется, скажут: галерея «Пальто». У автора всегда есть ревность по отношению к другим авторам. Каждый раз, когда я выступаю в «Пальто», я в каком-то смысле наступаю на горло собственной песне, потому что показываю, какой замечательный вот этот автор, кто там у меня в данный момент. Я-то что, а вот посмотрите, что там у меня в «Пальто», какой прекрасный художник! И в этом смысле, конечно, ревность ужасная. Но, может, у меня такая кармическая задача – прийти к смирению в христианском понимании.

ДИ А я сейчас подумала, что на самом деле и по отношению к галерее «Пальто» ты выступаешь в роли автора длящегося на протяжении вот уже двадцати лет перформанса. Но твоя фигура сама по себе, как вирус, внедряющийся в организм.

АП Паразит самый натуральный. И всегда об этом говорил. Я же не создаю своих событий, кроме этой выставки в Музее Москвы, а паразитирую на состоявшихся. Но берегу своего носителя – не вступаю в конфронтацию, не создаю конкуренцию. Я ласковый паразит. Я как рыба-прилипала. Она паразитирует на крупных рыбах, но в то же время чистит их. Или птички, которые выковыривают остатки пищи у крокодилов из зубов и чистят им зубы. Да это и не паразитизм, а симбиоз. То есть я составляю дополнительный обертон в выставке. На это можно посмотреть как на событие, которое не было задумано. Но я бы возразил по поводу того, что я – автор. Там нет моей авторской позиции. Если я и автор, то автор-куратор. Куратор использует для высказывания работы других художников. В своем роде реди-мейд. И автора как создателя меня там нет.

ДИ Но в этом качестве ты выступаешь в рамках группы «Новые нормальные», куда кроме тебя входят Константин Звездочетов и Алена Иванова-Йохансон. Ваши фильмы и фотосессии, в которых участвуют и другие приглашенные вами художники, это веселые, дурашливые вещи. И еще вы постоянно заигрываете с авангардом. Отсюда вопрос: по отношению к чему вы новые и нормальные?

АП «Новые нормальные» подразумевает такое же обширное явление, как, например, «Новые дикие», то есть течение в искусстве. Но мы переносим это на жизнь, на действительность, в которую погружены. И в этом заключена прежде всего ирония. Нормальным то, что происходит вокруг, с медицинской точки зрения назвать нельзя. Скорее это ненормально, дико. Но одновременно мы наблюдаем, что это, черт возьми, нормально, здорово! Тут всплывает важная категория – идиотизм. Идиотизм в каком-то смысле становится нормой быта. К сожалению, идиотизм неотрефлексированный. Если проследить, как люди говорят по телевидению, на улице, то есть что происходит с речевыми, поведенческими, мыслительными нормами. Какие жесты, поступки люди себе позволяют, полагая их нормальными… Идиотизм «Новых нормальных» есть осмысление новой реальности. И обращение к авангарду – фиксация этого нового. Ну и само по себе слово «новое» ласкает слух – всегда приятно осознавать себя чем-то новым по отношению к старому.

ДИ Однако классический авангард не столько фиксировал настоящее, сколько выстраивал перспективу будущего

АП То же делаем и мы. Наша проекция в будущее – это проекция нормального, отрефлексированного идиотизма. Во всех наших высказываниях речь идет и об идиотизме как таковом. Идиотизм как несостоятельность человека в глобальном масштабе. В принципе, это очень веселое, очень забавное явление, и оно может в каком-то смысле улучшить нашу жизнь.

ДИ В рамках «Новых нормальных» ты делаешь короткие скетчи. А представляешь, что снимаешь полнометражное кино?

АП Я предпочитаю краткие высказывания. У нас самая большая «короткометражка» на сегодняшний день – четыре минуты сорок секунд. Что же касается полнометражного высказывания, у меня есть давний замысел сделать новую интерпретацию «Весны священной». Это произведение я очень люблю. Смотрел много постановок. Но каждый раз возникала неудовлетворенность хореографией, слишком серьезным отношением. Не знаю, насколько сам Стравинский серьезно к этому относился. Не уверен, что без ироничной дистанции. Хотя, может, это моя интерпретация через опыт иронии, характерной для всего двадцатого века. То есть мы уже не можем воспринимать культуру без возможности ироничного отстранения. И я бы хотел вот такими скетчами поставить «Весну священную».

ДИ В сказке о «Снежной королеве» Каю в глаз попала льдинка, поэтому он на все смотрел спокойно, безразлично. А тебе смешинка попала. Все же зависит от характеристик оптики. Кстати, есть ощущение, что сегодня все смотрят назад. Этакая ретроспекция мышления. С большим успехом прошла серия выставок-реконструкций. Какие-то нескончаемые воспоминания. Даже о том, непосредственными свидетелями чего мы не были. При этом, что любопытно, мы вспоминаем футуристические времена.

АП Это проблема поколений, как мне кажется. Если оглянуться на двадцатый век, несложно заметить, что новые поколения художников боролись с предшественниками. Мы тоже были охвачены этим настроением: мы наш, мы новый… Каждое поколение бунтарей шло со своим высказыванием, как со знаменем. Они могли дружить со старшими, но тем не менее находились с ними в полемике. А сейчас почему-то это пропало. Мне кажется даже, что сегодняшнее протестное движение связано с внутренним желанием повторить романтизм мам и пап. А это уже позиция согласия.

ДИ Но вы же в девяностые тоже повторяли европейские шестидесятые.

АП Наши девяностые – рефлексия на их шестидесятые. И в этой рефлексии уже были ирония и дистанция. Как, например, наш «Ди Папл под фанеру» девяносто шестого года: ну, давайте наконец уже сыграем! Девяностые – искусство чистого драйва, там, кроме драйва, ничего не было. Я имею в виду, что бунт можно повторить по-разному. А сегодня бунтуют не против старшего поколения, они идут в сферу политики. Это бунт не мировоззренческий, а социальный. Они критикуют не культурное явление и находятся в диалоге не с ним, а с властью. Полемика ушла из зоны культуры в зону взаимоотношений с властью. Какие фундаментальные открытия могут ждать нас на этом пути? Там нет лакун, где могли бы прятаться новые смыслы. Думаю, в стремлении в зону неконструктивную по отношению к искусству сказывается тоска художников по вниманию зрителя. Когда в семидесятые и восьмидесятые годы происходило какое-то нонконформистское событие, каждый зритель чувствовал свою сопричастность к чему-то значимому. Там был нерв, потому что мир был стабильно биполярен: есть советская модель и есть западная. Все «устаканено». Все, что неофициально, то протестно. Контекст благоприятный. А сейчас в зоне внимания людей политика. И художник мчится в ту зону – посмотрите на меня! Но это чужое поле, и ты заведомо там проиграешь. Это, конечно, моя личная позиция. Меня никогда не привлекало политическое искусство, потому что все политические высказывания плоские. В них нет задника. Но политическое высказывание и должно быть таким, чтобы быть понятным всем. Да, с этим можно поиграть, можно использовать штампы, ходы как материал, но важно самому не стать материалом для политических высказываний. Вот, например, Толик Осмоловский стоит на противоположной позиции. Был забавный случай. Мы участвовали в одном проекте в Риге. Сначала я держал слово и высказал что-то в этом духе. Потом Толик вышел к микрофону и начал свою речь с того, что «конечно же, сказать, что политическое искусство неинтересно, мог только очень глупый человек». Меня это очень повеселило. Но вот то, что делает Толик – не плоско. Он находит в политике какие-то зоны, которые превращает в культурные высказывания. И даже эстетические. Взять хотя бы его гигантские хлебные мякиши...

ДИ То, что художники заходят в зону политики или же делают какие-то социальные проекты в русле эстетики взаимодействия – вопрос о нужности искусства. Зачем оно сегодня?

АП Это глобальный вопрос, любой художник сталкивается с ним: вот я делаю нечто, а кому оно нужно? И нет ответа. И не будет. И в этом и счастье художника, и его же бич.

ДИ Ты сейчас напомнил мне о размышлении об абсурде Альбера Камю в «Мифе о Сизифе»: «творчество есть по преимуществу абсурдная радость». Художника можно сравнить с Сизифом у подножия горы.

АП «Новые нормальные» – тоже об этом. Только в пластическом плане более буквально – более театрализовано. Отсюда отсылки к биомеханике Мейерхольда. Наша первая выставка в галерее XL называлась «Начало века». Имея в виду начало двадцатого столетия, выставку открыли в начале века двадцать первого. Если ты обратила внимание, в наших видео где-нибудь на фоне обязательно присутствует коробочка с фонемами. Крученых, Хлебников, обэриуты работали с фонемами. Но у нас они имеют отношение скорее к ритму, нежели к повествованию.

ДИ Никогда не помышлял о карьере актера?

АП Я был актером. Артист миманса сцены Одесского академического театра оперы и балета. Звучит громко, но миманс – это то, что в кино статист.

ДИ И долго ты служил Мельпомене? АП Лет пять – с восемьдесят четвертого по восемьдесят девятый. Я учился в музыкальной школе по классу кларнета. Меня и моего близкого на тот момент друга Михаила Вильшанского в театр устроил наш педагог. Он предполагал, что мы будем поступать в музыкальное училище и это нам поможет. Вообще, было интересно. Я играл и пикадора, и контрабандиста, и спартанца, и римлянина. Много, много ролей было… После школы Миша поступил в музыкальное училище, а я на этом закончил свою музыкальную карьеру. Хреновый музыкант был, честно скажу.

ДИ А как ты оказался в пространстве современного искусства?

АП Мы с Мишей были панками, «на районе» нас двое, никаких единомышленников. И как-то на концерте группы «Карнавал» мы познакомились с Олегом Петренко, который Перец. Он тоже был панком. Мы нашли друг друга. Постепенно у нас, как говорится, группа по интересам образовалась. Причем мы ничего не производили, просто собирались на пустыре, слушали музыку, обсуждали возможности государственного переворота и т.д. Лето восемьдесят второго года: у власти Брежнев, мне тринадцать лет. К нам в школу и домой приходили люди из Комитета государственной безопасности. Я чувствовал себя героем. Потом через Перца познакомился с Лейдерманом, Ануфриевым, Войцеховым, Милой Скрипкиной и остался с этой компанией. Я понял, что это мой мир.

ДИ А как ты воспринимал их искусство?

АП Я ничего не понимал, но для меня это было очень привлекательно. Именно непонятность привлекала, то, что люди говорят о таких вещах, которые у тебя в дальних уголках сознания только зреют. Ты не понимаешь, как об этом говорить, на каком языке. И тут оказывается, есть люди, у которых эти высказывания уже сформулированы, оформлены в некие образы, которые можно обсуждать.

ДИ Первое твое произведение?

АП Я наляпал гуашью на альбомном листе полную ерунду, ну, типа абстракцию. Я не понимал, как к этому относиться, но мне очень хотелось быть художником. И тут Ануфриев сыграл положительную роль. Он был тогда очень важным связующим звеном между Москвой и Одессой. И я, естественно, понес ему это показывать. Сережа – гениальный педагог. Он меня похвалил, сказал: «Молодец! Очень хорошее начало, продолжай». Я был на седьмом небе от счастья. Следующая работа полуабстрактная – портрет какого-то китайца, иероглиф, висюльки какие-то. В общем, нечто ньювейвовское. Для меня было важно еще мнение «Перцев», которые отличались язвительностью. И я понес эту картинку им. «Перцы» сказали: «Этой работой Карман переплюнул Лешу Музыченко», был такой художник в Одессе. Для меня тогда это стало очень лестной оценкой.

ДИ Почему Карман? Это как-то корреспондирует с «Пальто»?

АП Нет. В нашу бытность панками мы давали друг другу прозвища. У меня в тот момент на джинсах был порван задний карман, и Олег Перец определил: будешь Карманом. От фонаря, что называется. И «Пальто» ведь тоже инициировано «Перцами», потому что я тогда носил гробоподобное пальто – синее, драповое, пятидесятых годов. «Перцы» как-то говорят: «Что ты просто так по вернисажам ходишь в этом пальто, давай там галерею откроем». Вспомнили спекулянта из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»… Но это я забежал вперед. В восемьдесят четвертом году я впервые услышал «Золотой диск» группы «Мухомор» и под этим впечатлением сделал перформанс «Таз». Тогда я еще дружил со всякими неформалами и хотел как-то совместить эти две свои ипостаси – панк и художник. Предложил друзьям выпить пива с условием, что нельзя мочиться, после чего отправиться в дом к художнику Геннадию Подвойскому. По дороге я вырвался вперед и встретил всех уже там в красных трусах. Во дворе стоял таз, раскрашенный под мухомор. Я предложил всем желающим в него наконец облегчиться. После того как это было сделано, я вылил на себя содержимое таза. Акция, которую я посвятил группе «Мухомор». Это стало своего рода инициацией, жест уже осмысленный. До этого я не понимал, что делаю, зачем это делаю. Что-то надо сделать, а что и как, непонятно. А тут и боди-арт, то есть отношения с миром через тело, и панковская акция, и посвящение уже состоявшемуся явлению, и чисто подростковое нарушение табу. Благодаря этой акции я познакомился и подружился с Костей Звездочетовым, братьями Мироненко.

ДИ И как часто тебя потом посещали идеи подобных акций?

АП Идей было много, а вот с их реализацией из рук вон плохо. Ну, например, один из нереализованных проектов. Восемьдесят четвертый год. Я с мамой и сестрой на вокзале. Прибыл поезд из Ленинграда. Пассажиры вышли из вагонов, и весь перрон оказался заставлен упаковками. Такое торжество консюмеризма. И я подумал: вот бы каким-то образом все это выставить. Приблизительно в это же время в Америке появился симуляционизм – Хаим Стейнбах, Джеф Кунс. Я в то время ничего подобного не видел, только какие-то альбомы по поп-арту. Я впечатлился этим видом реди-мейда и даже представлял, как это можно было бы выставить… Понятно, чистые фантазии, потому что ни о каком выставочном зале не могло быть и речи. Еще я играл в панк-группах. Тоже реализация.

ДИ А в Москву ты переехал за компанию с товарищами?

АП У Одессы всегда была связь с Москвой. Думаю, в неофициальном искусстве больше, чем у Питера. Обе столицы оспаривали первенство, а Одесса всегда понимала свою маргинальность по отношению к Москве и воспринимала себя ее окраиной. Как дальнее Жулебино. Поэтому переезд был логичен. Все важное для меня вдруг переместилось в Москву, в метрополию. Здесь больше событий, больше людей, которым можно показать то, что делаешь, обсудить. Это не было погоней за деньгами, в тот период ни о каких финансах речи не шло, продавать работы не предполагалось.

ДИ А когда ты комфортнее себя чувствовал, когда только переехал в Москву, в девяностые, или же сейчас?

АП Сейчас мне веселее. В те годы я был дезориентирован и не очень понимал, чего хочу, куда стремиться, что мне действительно интересно. Сейчас для меня жизненно важный вопрос – вопрос веры. Это определяет, как ты смотришь на мир и как ты его проговариваешь.

ДИ А ты остался панком?

АП Думаю, да.

ДИ А как это сочетается – панк и верующий человек? Панк – это бунт, а христианство проповедует смирение. Это скорбь.

АП Сегодня панк – это стиль, уже не бунт. Бунт, как мне кажется, сегодня приобрел совершенно комические формы и ни с каким молодежным движением не сочетается. Этот бунт мне не интересен, а панк как стиль – да, я ему верен в каком-то смысле. Это же можно назвать нью-вейвом. По-моему, Уорхол сказал про панк-культуру в целом, что она имеет шанс никогда не выйти в тираж. Ну, например, хиппи – тоже молодежное движение, тоже бунтующее, тоже связанное с музыкой, но они серьезные, они хотели изменить мир, изменить себя. А панки, хоть и романтики в определенной степени, но это уже более циничное и ироничное явление. Панки изначально воспринимали себя как стиль. А как это сочетается с религией – вопрос действительно интересный. Но как-то сочетается. Как-то это возможно…. Тут сложная задача – как одновременно быть смиренным и выпендриваться.

ДИ Скорбным и ироничным.

АП Еще, как выяснилось в беседе со Звездочетовым и Бартом, галерея «Пальто» вообще на грехе построена, на соблазне. Я прихожу, распахиваю пальто – посмотрите, что у меня тут есть, чем я обладаю! Показываю и соблазняю – чистый грех.

ДИ И каково это?

АП Мучаюсь.

ДИ Но ты же понимаешь, что для тебя занятие искусством как продолжение себя. Это твоя сущность. Ты не сможешь иначе.

АП Не смогу.

ДИ Ты не играешь. Это есть ты.

АП Какая-то часть меня. Человек – многозначное существо. В нем есть и животное, и божественное. И я не исключение. Говоря словами «мухоморов», мне хочется верить, что я лучше, чем мои произведения. Да, это сложно, это борьба. Но человек, как известно, и есть место борьбы дьявола с Богом.

ДИ А искусство можно назвать вещью дьявольской?

АП Безусловно. Потому что в нем есть как искренность, так и неискренность, а еще и лицемерие, и лицедейство. И конечно же, это все от лукавого. Как-то нужно найти баланс. И в этом сложность. Но это и заставляет жить. Дает внутренний нерв. Как бы так наерничать, чтобы не очень-то оплошать. Здесь та же сложность, что и с подцензурной культурой, когда не впрямую о чем-то сообщаешь, а создаешь игровую зону, которую можно неоднозначно интерпретировать.

ДИ Как относишься к институализации искусства? Когда ты начинал, ничего такого не было и наверняка появилось ощущение свободы. Маргиналы всегда чувствуют себя свободнее.

АП Ты имеешь в виду, не душит ли система искусства само искусство? Конечно нет. И нельзя сказать, что тогда было свободнее. Драйва больше, потому что твое высказывание, пусть даже мелкое, вступало во взаимодействие с нечеловеческой государственной махиной. Но ведь институализация так и не произошла. Галереи – это игра в галереи. Музеи – да, более или менее сформированы. Институции нужен инструмент выбора, она должна пользоваться какими-то критериями. Она выбирает художников, которые находятся в рамках чего-то уже понятного, это заведомо не инновационные вещи. Игра в институциализацию породила огромное количество институциональных авторов, изначально встроенных в институциональные рамки. В Европе очень развита такая категория художников – стипендиаты в законе. Они умеют офигенно заполнять всякие бланки, формуляры и получать гранты. Их искусство в девяносто восьми случаях из ста крайне неинтересное. Но, как показывает практика, они тоже нужны. Все, что происходит, должно происходить. Я не знаю, правильно ли это, но такова данность. То есть с институциями надо жить и взаимодействовать. А уж как – вопрос выбора. Хочешь формуляр заполнить грамотно или сделать офигенную выставку?

ДИ А если и то и другое?

АП Ты видела когда-нибудь такое? Я нет. Похоже, что это вещи взаимоисключающие.

ДИ №6/2015