Станислав Шурипа об исторических реконструкциях накануне технологической сингулярности

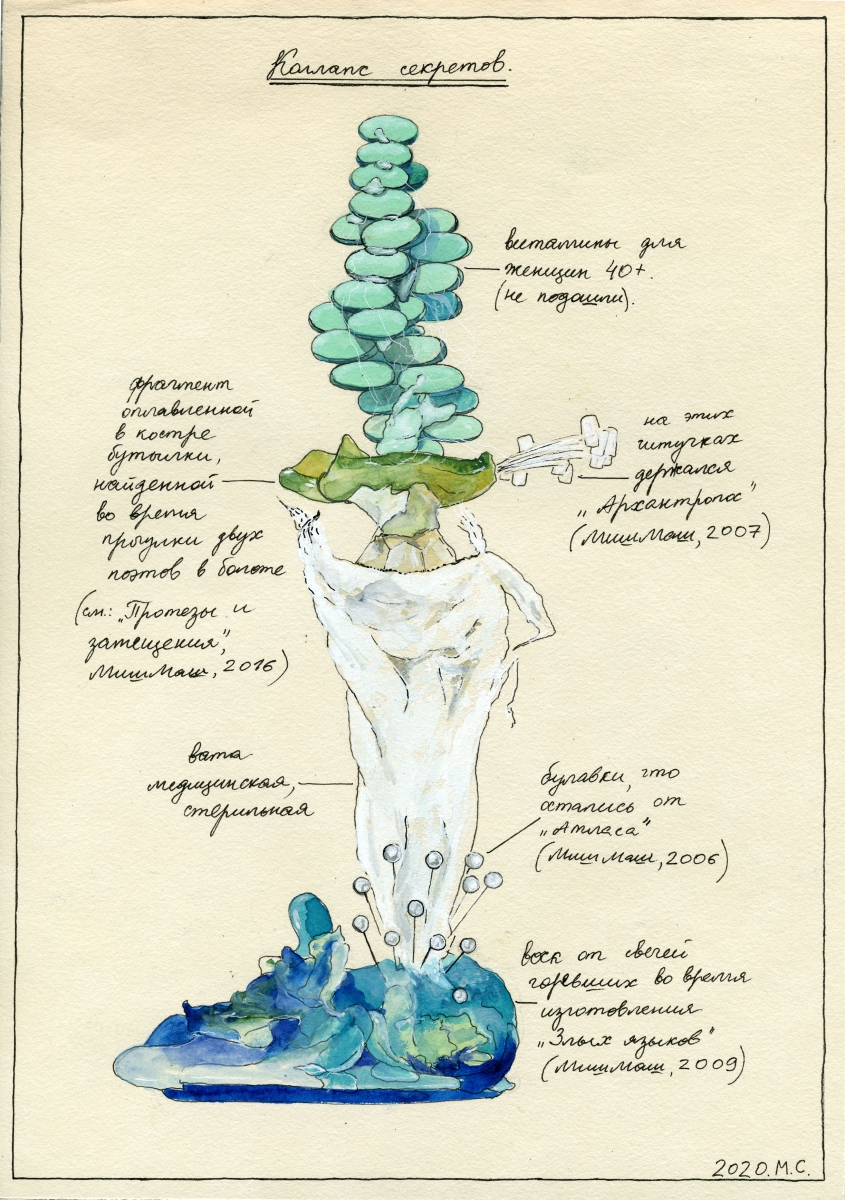

МишМаш (Миша Лейкин и Маша Сумнина).Коллапс секретов. 2020. Бумага, графика

|

Сергей Гуськов: Ты говорил, что увлечен XIX веком. Как так получилось?

Станислав Шурипа: В наше время прошлое — это часть настоящего. Различные образы прошлого — разной степени проработки, целостности и идеологического заряда — произрастают в технологическом «продолженном настоящем» благодаря массовому машинному производству. Разные версии прошлого, как и подобает товарам, профилируются и персонифицируются. Индустрия реконструкций — не просто часть развлекательной вселенной; это еще и важный ресурс управления мировоззрением потребителей, идеологический инструмент. Думаю, что это и есть самое интересное в XIX веке, как и в других периодах, «исторических мирах», подвергающихся рециклированию в визуальной культуре цифровой эпохи. XIX век в этом смысле отличается от других популярных направлений, например Средневековья или 1950-х, тем, что расположен на оптимальной эстетической дистанции: он еще достаточно близок, о нем много известно, уже неплохо работали системы производства и записи знаний. И в то же время он уже не существует в живом историческом опыте, с ним больше не возможны диалог или борьба, которая давала энергию как раз ХХ столетию, ведь его собственный прошлый век представлялся заповедником дикости и кустарщины, нужной лишь для контраста с электронно-космической эпохой.

XIX век имеет особое значение для нашего времени в силу совпадения одних ритмов или паттернов и расхождения других. Главное совпадение состоит в неожиданном сходстве последствий разных технологических мутаций. ХХ век начинался как эпоха многоканальности, мультимедийности, когда культура существовала в гетерогенных медиаформах: аудио, фото, кино и печатное слово. Это главное событие — рождение электромеханического человека эпохи модернизма, дадаистского Мойдодыра, состоящего из кинокамеры, печатной машинки и граммофона. Еще телефон, позднее радио, телевизор, бытовая электроника, — к концу века это уже намджунпайковское существо. С середины прошлого столетия поднимают голову силы технологической реакции: кибернетика и компьютерные науки пытаются смягчить травму электромеханической многоканальности и реинтегрировать человека и общество. Так и началось возвращение к XIX веку, эпохе, когда культура была основана на единой супертехнологии — печатном слове. Оно принимало разные формы — науки, поэзии, философии, проповеди и политической пропаганды, но именно через черные буквы на белой странице проходили основные потоки смысла. Визуальная и музыкальная культура были подчинены слову — большие картины и симфонии строились как повествования, романы без слов.

Гуськов: И как это единое выглядит теперь?

Шурипа: В цифровую эпоху все каналы снова свелись к одному медийному субстрату, но уже не к букве, а к цифре. В этом и состоит главное сходство нашего времени с викторианской эпохой — в торжестве единой коммуникационной технологии, в мономедийности. Правда, цифровая мономедийность дает намного больше возможностей для производства реальностей, чем печатная. Зато печатная культура развивала воображение — миры литературы нужно было уметь представлять, погружаться в них, почти как современные люди погружаются в виртуальную реальность, только все на силе воображения. Печатное слово было слишком медленным средством доставки смыслов для индустриально-массовой эпохи, потому и появился коллажный человек ХХ века, ведомый кинематографом, радио и газетой. В этом смысле мы, обитатели цифрового мира, устроены, как ни странно, более гармонично, чем люди электронно-механической эпохи. У нас нет такого неистового желания избавиться от прошлого, какое было в ХХ веке: «сбросить Пушкина с парохода современности». Да и наша современность — не пароход, а скорее беспилотник.

Наше время живет все-таки не прошлым, а будущим. Такова современность по определению, даже если кто-то вдруг открывает для себя «традиционные ценности», то от страха перед той черной дырой, которой будущее видится из сегодняшнего дня. Похожим образом, за кажущимся оптимизмом викторианской эпохи просвечивали предсказания ученых о «тепловой смерти» Вселенной. В любом случае, будущего еще нет, и наше время себя в его смутных очертаниях не узнает. Зато легко узнает в различных образах прошлого. Викторианская эпоха содержала первые ростки нашего времени, но в ХХ веке они заглохли, так как развитие пошло в другую сторону. И только теперь мы видим в XIX столетии много вещей, которые можно понять именно из нашей цифровой современности.

Гуськов: Можешь пояснить?

Шурипа: Прошлый век боролся с веком XIX, осушал его, как малярийное болото, оставляя только то, что казалось ступенями к новой эпохе. Типично модерновый соблазн — думать, что прошлое было проще настоящего. В домодерновых обществах скорее считается, что прошлое — источник мудрости. Но и в том и в другом случае из памяти выветривается главное, чем живет каждый период, — собственные надежды, ожидания, тревоги, страхи, опыт, картины мира, образы прошлого. Все эти облака образов и смыслов и определяют отношение людей к себе, к своей современности; потом, когда она становится прошлым, эта дымка образов растворяется. Но сейчас историческая автономия XIX века становится очевиднее именно в силу возросших возможностей оптики, документирования и реконструирования. И понятно, что все, чем дышала та эпоха, имеет собственную историческую ценность, помимо подготовки к ХХ веку, который оказался скорее разрывом, катастрофами и попытками исправить их последствия.

Гуськов: Ты хочешь сказать, что ХХ век — эксцесс исторического движения, а магистральная линия, прерванная Первой мировой войной, возобновилась сейчас?

Шурипа: В каком-то смысле так и есть. При этом стоит помнить, что любой исторический момент, период, особенно в Новое время, — исключителен, парадоксален и непредсказуем с точки зрения прошлого. Но и прошлое с точки зрения настоящего в модерновых обществах обычно кажется безумным. Потомки перестают понимать, зачем предыдущие поколения столько сил отдавали ложным целям, предрассудкам и выдуманным ценностям, — и от прошлого остаются только несколько клише, выхолощенных тревогами самих потомков. Конечно, дезориентация и желание спрятаться от будущего, которые дают о себе знать в XXI веке, сильно отличают наше время от уверенного в себе позапрошлого столетия. При этом обе эпохи очень верят в разум, только ХIX век надеется на абсолютную идею, прогресс и просвещение, а мы — на искусственный интеллект. Вся разница — между бумажной книгой и экраном цифрового устройства. А ХХ век верит не столько в Разум, сколько в Ничто. Современных вождей, будь то Трамп, Байден или локальные персонажи, легко представить в цилиндрах с тростями и орденскими лентами. Все они выглядят как герои исторической реконструкции — величавые министры-империалисты.

Гуськов: А оптимизм прогресса, характерный для XIX века, но проклятый в XX, снова возродился? Об этом сигнализирует феномен Илона Маска?

Шурипа: В Илоне Маске воплотилась вполне жюльверновская фигура промышленника-изобретателя, нового Эдисона или Брюнеля. Признак того, что ты принадлежишь к современности, — подписка в Twitter на Маска. Заметь, что у него, в отличие от деятелей ХХ века, и близко нет больших гуманитарных идей, его интересуют технологические достижения сами по себе. Но и технооптимизм Маска, айтишный оптимизм Кремниевой долины, политэкономический оптимизм капитанов глобальных рынков, — все это прямо наследует позитивистской вере в прогресс и либеральному гуманизму викторианской эпохи. Тогда голоса оптимистов определяли облик «высокой культуры», в народе же господствовали вполне средневековые верования. И сравнительно узкий слой переходных идентичностей — пролетарии и разночинцы — были достаточно дезориентированы для того, чтобы переизобретать себя, впитывая идеи из беспокойного завтра. Сегодня таких «ангелов истории» большинство, они и есть глобальное множество, открытое будущему. Но судя по всему, среди сегодняшних когнитариев не слишком распространен исторический оптимизм.

Гуськов: Борис Гройс считает, что нет ни единой истории человечества, ни истории искусства, ни канона, ни последовательности — все это заменено новыми сказками народов мира, подвижным комплексом автономных сюжетов. Отдельные мифы в чем-то совпадают, в чем-то противоречат друг другу. По мнению Гройса, гегелевскую картину истории побеждает ницшеанская. Последняя монументальна — в ней нет никаких процессов и проанализировать ее тоже нельзя. В ней есть некоторая дидактика — вот так делать можно, а так нельзя, — но тоже на уровне мифа, без попытки глубинного понимания. Получается, если Гройс прав, мы теперь будем брать из прошлого жития знаменитых людей и подражать им?

Шурипа: Может быть. На представления Ницше о монументальной истории повлиял знаменитый в те времена британский историк Томас Карлейль, который считал, что история это великие дела великих людей. Например, Наполеона, главного мегаселебрити столетия. Он, кстати, был тоже своего рода изобретателем военной «паровой машины». Его армия, вооруженная идеями Просвещения и Французской революции, освобождала крестьян на захваченных землях, а те в ответ ей помогали и снабжали всем необходимым. Это помогало быстрее передвигаться, ведь обоз был не нужен. Примерно так же пар в паровой машине, или Мировой дух у Гегеля захватывают и перерабатывают свою противоположность.

Это значит, что под величественными вершинами монументальной истории работает множество производственных линий и сетей машин, сделанных из людей, животных, вещей, знаков, эмоций и всего остального. Эти скопления машин и создают ткань истории — события, факты, образы, интерпретации и переносы смысла — с элементами случайности, но все же выстраивая какие-то паттерны, создавая тенденции и динамику, которые можно в какой-то степени представить или понять. Это очень отличается от представлений о «объективных», тотальных законах истории — в наше время они выглядят идеалистически.

Получается, что монументальная история — это надводная часть сетевой истории.

Того отношения ко времени, которое сегодня постоянно производится сетевыми коммуникациями, рассеянного и многовекторного времени сериалов.

Гуськов: После краха социалистического блока возник консенсус: 1990-е наступили — история закончилась. Но постепенно из разных углов зазвучало: не обманывайтесь, она вот-вот вернется. И это подразумевало как раз возвращение в эпоху Бисмарка и Александра III. Накликали?

Шурипа: Да, но это возвращение условное. Например, c самого начала XXI века на авансцену выходит неоклассический вкус в визуальной культуре, а неоклассика — и есть любимый стиль «железных канцлеров». И практически сразу после 11 сентября 2001 года появляется новый стандарт — статичная «опустевшая» картинка сдержанных цветов сменяет динамичные и яркие образы конца прошлого века. Сегодняшний агрессивный консерватизм складывался в 90-е как маргинальная «духовная оппозиция» либеральной глобализации и футурошоку цифровой революции. Это было заметно даже в изменениях в дизайне и поп-музыке. Как заметил Вальтер Беньямин, югендштиль появился из мотивов обивки стульев бидермайера.

В ХХ веке была накоплена огромная энергия ненависти в результате противостояния капитализма и социализма. Миллиарды людей своими страхами, желаниями, агрессией подпитывали эту борьбу Левиафана и Бегемота. Когда один из них упал замертво, энергия войны ушла на молекулярный уровень, в личные стратегии и биографии, пропитала собой повседневность. Маленький осколок больших противоречий застрял в сердце у каждого. И быстро превратил инфантильных советских людей из идеалистов в прагматиков.

На Западе это не привело к резкому перерождению человека; в силу развитости культурных и общественных институтов энергия войны перекодировалась в расцвет креативности и конструирование идентичностей. Но и здесь и там стратагемы холодной войны — шпионаж, манипуляции, пропаганда, мягкая сила и т.д. — стали частью социальных техник, используемых всеми, чтобы выжить в мире, который со времен Рейгана и Тэтчер стал еще более неолиберальным. Поворот к неоимпериализму в XXI веке стал очередной фазой этого алхимического процесса возгонки энергий войны.

Гуськов: Популярная культура была в авангарде возвращения в прошлое?

Шурипа: На то и постмодернизм, чтобы авангард и кич менялись местами. К тому же масскульт — самое быстрое средство от шока и растерянности. Быстрое, потому что бессознательное; музыкальная индустрия выступает машинным контравангардом, который тоже чувствует тектонические сдвиги будущего, но в ответ предлагает снотворное.

Возвращение в прошлое — симптом капитализма платформ. Возникшее уже в нашем веке массовое производство реальности на основе собранных данных резко усилило реконструкторский драйв, и так свойственный постмодернизму. Здесь проявляется глубинное сходство между ощущением близости XIX века и его реконструкциями в популярной культуре. И то и другое — «продукты предсказания», по определению Шошанны Зубофф: и самоощущение множеств потребителей, и образы, производимые им в ответ, основаны на данных об отношении к будущему. Тот же культ знаменитостей — это и признак монументальной истории, и продукт капитализма платформ: в сетевом мире не могут существовать безликие корпорации, у них должны быть лица. Те, от чьего имени ведется Twitter. В пределе каждый объект может вести свою страницу, то есть быть субъектом. Так объектно-ориентированный мир порождается гиперкоммуникациями, сетевым производством.

Гуськов: Можем ли мы вернуться к иному взгляду на историю и окружающую действительность? Так, чтобы в нем было больше анализа и критического подхода?

Шурипа: В этом как раз все дело — чем больше данных и анализа, тем меньше уверенности в будущем. Но если сама наша современность — коллаж, как могут наши представления о прошлом не быть коллажными? Может быть, сквозные законы истории — признак эпохи конвейеров, продукт тяжелой индустрии. В них особенно верили как раз в период мировых войн. В наше время больше доверия к общим местам и алгоритмам.

Гуськов: Тогда была резкая ломка старого мира. Сейчас у нас тоже глобальное потрясение — пандемия, которая повлияла на все сферы человеческой деятельности. Но пока, кажется, она недостаточно нас задела?

Шурипа: Пандемия, как демон Лапласа, усилила машины знания, смешала в единую «плоскую онтологию» частное и публичное. Это еще больше вписывает тела в сети коммуникаций и контроля. Человек как форма жизни меняется. Теперь не сознание — внутри тела, а наоборот. Наши тела — самое драгоценное, мы бережно храним их дома, в то время как сознание облаком вьется в сетях.

Гуськов: Вот Гройс из интервью в интервью говорит, что ожидает новую мировую войну.

Шурипа: Можно все Новое время увидеть как мировую войну — множественные театры боевых действий переходили из колоний в Европу и обратно, принимая форму наполеоновских, мировых, холодных и прочих войн, затихавших в одном месте, чтобы вспыхнуть в другом. Бывают и межвоенные периоды, когда ощущение долгожданного мира сменяется новым напряжением.

Гуськов: Что на этом фоне происходит с искусством?

Шурипа: Пробуждение идентичностей, которое во многом определяет сегодняшнюю художественную жизнь, — с одной стороны, это продолжение процесса эмансипации, начатого еще эпохой Просвещения, когда возникла главная идея всего Нового времени: любая идентичность, сколь бы своеобразной она ни была, имеет право на признание. Быть собой, быть другим, быть вместе с другими, — политики идентичности охватывают множество близких каждому художнику сюжетов. Это показатель пробуждения искусства и поиска новых возможностей для критической переоценки реальности с непривычных точек зрения, часть процесса конструирования более сложного и динамичного мира.

Если в нулевые и десятые происходило переизобретение идентичности объектов и материалов, то сегодня речь идет о более сложных ассамбляжах, включающих не только найденные образы и объекты, но и способы существования, тела, сообщества. В общекультурном смысле — это подготовка к входу в мир завтрашнего дня, где умные вещи, мыслящие машины, нечеловеческие агенты, автопоэтические системы и гиперобъекты создадут среду, в которой будут жить тела и умы с новыми степенями свободы (и контроля), где перемешаются до неузнаваемости не только частное и публичное, внутреннее и внешнее, но и телесное и духовное, знание и чувства, человеческое и нечеловеческое.

Новая форма человека, которая будет обитать в мире искусственного интеллекта, возникает сейчас, примерно как в начале прошлого века рождался механизированный и параноидальный человек атомной эпохи, а двести лет назад — дисциплинарный человек угольно-паровой эпохи. Для мыслящих машин будущего будет важно видеть и понимать самые разные идентичности, чтобы открыть как можно более широкий доступ к знаниям и технике.

Пробуждение идентичностей знаменует продолжение эстетической революции, начавшейся, согласно Жаку Рансьеру, как раз в конце XVIII века вместе с Французской революцией и кантовской философией. Суть эстетической революции — в идее, что предметом искусства может быть все что угодно: смог на Темзе, завтрак на траве, пучок спаржи, грязные ботинки, отрезанное ухо — сословных барьеров между высоким и низким штилями и сюжетами, между сознанием и бессознательным больше нет. А если объект может быть любым, то и субъект тоже. Поэтому кто угодно может говорить что хочет, выглядеть как хочет, играть любую роль...

Гуськов: …при условии, что этот кто-то говорит из своей идентичности, учитывая отсутствие или наличие привилегий. Тебе не кажется, что не все так просто с идентичностями сейчас?

Шурипа: Проблема с идентичностью в том, что она должна быть «своей», это такая воображаемая собственность индивидуума (тоже условного существа), основа для устаревших версий индивидуализма. При переходе к цифровым сетям, идентичность становится более подвижной, сетевой и открытой изменениям, если сравнивать с прошлым веком. Идентичности, по мере освобождения будут находить новые способы саморазворачивания, создавать новые формы социальных связей, коммуникаций, культурные институты. То равенство себе, которое предполагалось понятием идентичности, больше не дано нам непосредственно, как для Декарта было очевидно, что это именно он мыслит. Мы можем совпадать с представлениями о себе — своими собственными, чьими-то еще, автоматически генерируемыми образцами, с социологическими портретами и странными аттракторами, предсказаниями сверхразумных платформ и экосистем или еще какими-нибудь мыслимыми объектами и — лишь через эти массивы данных — с самими собой. Поэтому и идентичности — вещи подвижные, облачные, полифонические, индивидуально-групповые.

Гуськов: А какие сигналы посылает современный художественный процесс?

Шурипа: Многих увлекают проблемы, связанные с новой властью образов. В том числе образов себя, других, воздействия образов на сообщества, истории. Образы бывают и не визуальные, как, например, статистические портреты потребителей, но в любом случае они заполняют любые зазоры между наблюдателями и миром. Сегодня они намного активнее и ближе к человеку. Образы постоянно призывают и убеждают, сплачивают и ссорят, они говорят, думают, работают, надзирают и изучают нас. Они — наше будущее и прошлое. Не то чтобы вне образов ничего нет, драма в другом: мы живем внутри образосферы, а вокруг — глобальное потепление, планетарный экологический кризис с явной перспективой катастрофы. Если считать, что искусство есть сопряжение человеческого и нечеловеческого, то нечеловеческое — это не только животные, ледники и вирусы. И техника, и язык — такие же нечеловеческие силы. Они, конечно, тоже участвуют в пробуждении идентичностей. Акторами эмансипаторных политик должны стать и такие существа, как Одрадек из рассказа Кафки.

Гуськов: Сейчас столько же противоречий в политике, как и в девятнадцатом столетии?

Шурипа: Чем больше коллажности, тем больше противоречий. Сегодня практически каждый человек может донести свою точку зрения большему количеству людей и быстрее, чем крупная газета в XIX веке. Но при этом для многих разрыв между привычной картиной мира и новой сложностью оказывается даже больше, чем в прошлом. Поэтому и происходит консервативный поворот, и массовая конспирология — попытки свести противоречия к более удобной упрощенной картине мира. Благодаря сетям нарративы обретают небывалую мобильность и силу воздействия на неподготовленные и дезориентированные множества людей.

Гуськов: Может, дело вот в чем. Сейчас снова нарастает социальная динамика, все перемешалось, все прекаризировались. Сейчас нам еще и обещают массовую безработицу за счет роботизации и развития искусственного интеллекта. Испуганным людям нужно объяснять, как им быть, и это новое образование должно вестись простым языком — отсюда популярность блогеров и ликбезов, будь то карточки или подкаст. И всплеск популизма, по всей видимости, с тем же процессом связан.

Шурипа: Возможно, сейчас массы еще более потеряны, чем в XIX веке, так как теперь мы дальше ушли от Средневековья, чем 200 лет назад. Современные популизмы расцветают как раз в постиндустриальных обществах. На руинах промышленного ХХ века появляются и карлейлевские супердеятели, и новый энциклопедизм и морализм, и культ прогресса, и массовая магия, — а с ней тролли, химеры и другие древние чудовища. Скоро все они обретут общее пространство внутри планетарного искусственного интеллекта, и в каком-то смысле это будет только началом истории.

Гуськов: Это практически марксистская точка зрения: как только наступит коммунизм, тогда настоящая история и начнется.

Шурипа: Советский марксизм-ленинизм был поздней разновидностью гностицизма. В наше время между прошлым, настоящим и будущим нет такого напряжения, как в прошлом веке.

Хотя в какой-то степени ожидание сингулярности имеет пострелигиозный оттенок. Дух будет счастлив, свободен, вечно бодр и всеми признан. А тела будут бродить по пустыне реального или висеть на фермах в коконах. Тогда и начнется новый эон истории.

Гуськов: Чего художнику и куратору ждать от сингулярности?

Шурипа: Переопределения всего: пространств и тел, форм жизни и языка, вещей, действий, знаний, субъективности, другости. Ранние наблюдатели кибербудущего, такие как Лев Нусберг, представляли себе навигацию по бесконечным лабиринтам образов. Наверное, сингулярность сделает всех нас фрагментами бесконечных мерцающих лабиринтов.

Станислав Шурипа (р. 1971) — художник, куратор, преподаватель Института современного искусства, участник коллектива Агентство сингулярных исследований.