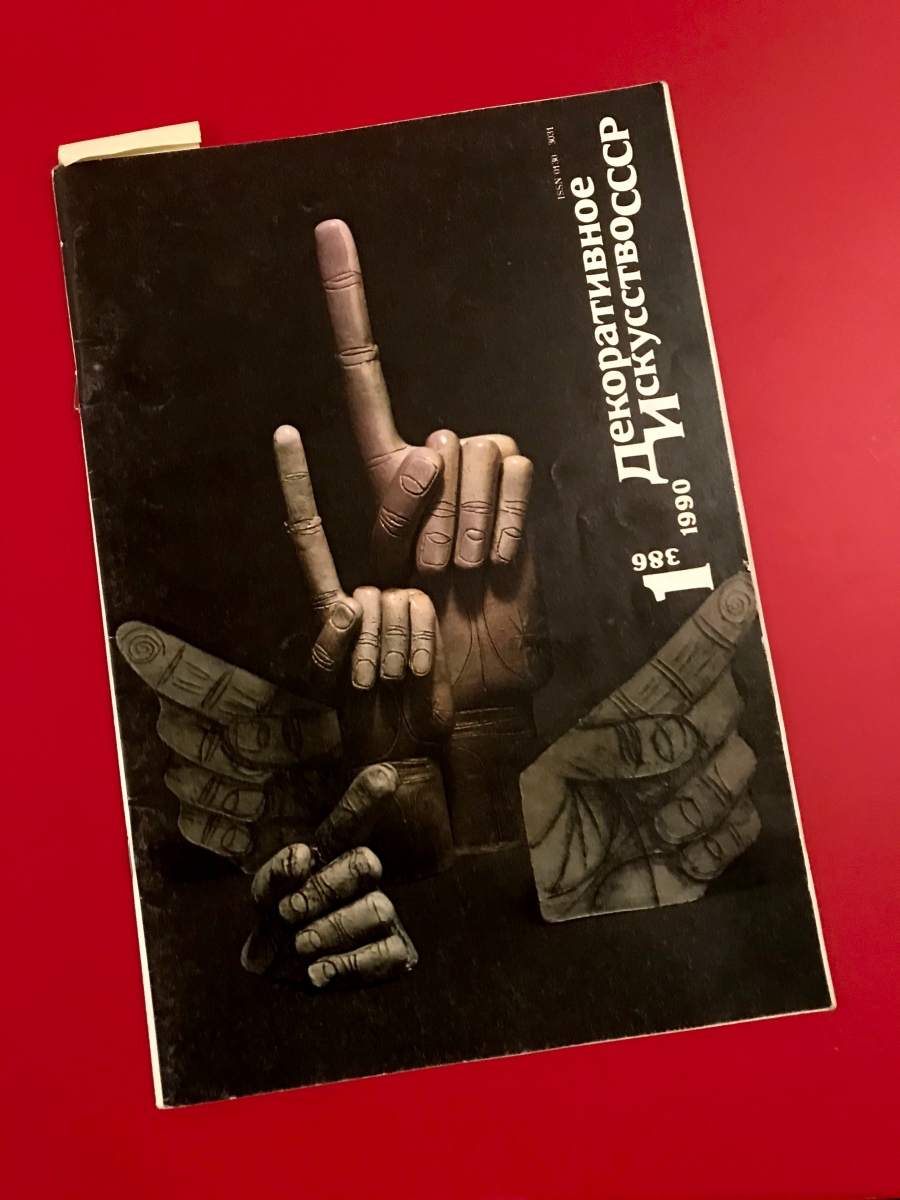

Архивный материал из журнала «Декоративное искусство СССР», №1-1990

|

Вокруг нас много призрачных явлений. Иногда это бывшие реальности, внезапно утерявшие свою вещественную природу, — как книжная графика, которая под влиянием издательской перестройки перестала быть книжной и осталась главным образом на стендах выставок. Иногда это фантомы, получившие имя реальных вещей. К последним относится художественная критика.

Людей, ею занимающихся, насчитывается не меньше тысячи, что в стране, имеющей двадцать тысяч «профессиональных» (состоящих в Союзе) художников, более или менее естественно. Что же касается людей, выступающих по вопросам искусства, то их, я думаю, вообще невозможно сосчитать, поскольку это и журналисты, и референты Союза, и городские функционеры, и штатные сотрудники газет, радио и телевидения. Чем дальше, тем больше в качестве критиков выступают сами художники.

Три издательства в Москве, одно в Ленинграде, одно в Киеве специально выпускают искусствоведческую литературу, но и неспециальные издательства в республиках и областях тоже публикуют книги и альбомы. В одной Москве выходят четыре искусствоведческих журнала; в республиканских центрах — еще около десятка; газеты, которые долгое время воздерживались от помещения каких-либо материалов по изобразительному искусству, теперь более или менее охотно дают свои полосы для статей о выставках и художниках. Казалось бы, страна не испытывает недостатка в художественной критике. Есть даже ощутимый избыток: альбомы и монографии раскупаются медленно и неохотно; искусствоведческие журналы пускаются на самые рискованные шаги, чтобы сохранить число подписчиков,— то это «молодежный» номер «Искусства», выглядящий так, как будто самый благочинный журнал захвачен пришельцами из дискотек, то номер «Художника», заполненный такой отборной бранью, что уличное сквернословие показалось бы приличнее.

Наконец, нельзя пожаловаться на невнимание к теории и методологии критики: статьи, книги, исследования о ней многочисленны и поражают своей принципиальностью. В «Советском искусствознании» можно прочесть такие умные аналитические работы, о каких не могли мечтать во времена Стасова и Бакушинского.

Но где сама критика? Я имею в виду — где, например, отчеты о выставках с размышлениями о судьбах искусства, помещенные в свежих номерах газеты, пока выставки еще открыты и публика ходит на них, сообразуясь с критическими рецензиями? Их нет. Чем больше пишут о критике, призывают к ней, анализируют и обдумывают ее пути и возможности, тем больше забывается, что она такое есть вообще.

*

Вытеснение критики из художественной жизни имеет свою историю.

На рубеже двадцатых и тридцатых годов развернулась многолетняя борьба против таланта, индивидуальности и фантазии во имя единства и строгой последовательности государственной Системы. Система не нуждалась ни в художественности, ни в правде. Ей нужно было обращение к наименее просвещенной массе голодных и раздетых тружеников. Ей требовалось убедить эту массу в невозможном: что жизнь — вечный праздник труда и счастья, который торжествует над происками тайных и явных врагов. Живопись, скульптура, графика и в очень большой степени прикладное искусство с середины тридцатых годов испытывали сильнейший нажим со стороны Системы с тем, чтобы направить их развитие в русло, отвечающее ее требованиям, Сейчас велик интерес к этим процессам, получающим, однако, не вполне точное истолкование.

Обычно, говоря о деформациях, которым изобразительное и декоративное искусство подвергалось с рубежа двадцатых и тридцатых годов, обращают внимание на официальность, парадность, торжественность композиций. Действительно, эти качества, коренившиеся в придворном искусстве предреволюционных десятилетий, поначалу производили сильное впечатление по контрасту с аскетичным демократизмом предшествовавшей эпохи. Сейчас картины Александра Герасимова, Ефанова, Шегаля, статуи Меркурова и Манизера выглядят какими-то неловкими, натужными и почти самодеятельными усилиями понравиться и произвести впечатление. Но в те времена эти композиции и впрямь удивляли — необычными масштабами, эффектностью, напором, отвечающими новому ощущению авторитета страны. Гораздо более важной оказалась, однако, установка на развитие массовой культуры с ее убаюкивающими, утешительными мифами и развращающими методами подлаживания к наименее творческому сознанию и наименее развитому вкусу. Именно в этом направлении, подсказанном еще в XIX веке Жеромом и Семирадским, и стала действовать «новая критика». Она как бы поставила своей целью изменить зрение всей страны. Задача была, казалось бы, почти невыполнимой, но в распоряжении этой критики оказались сильнейшие средства.

Статья «О художниках-пачкунах», появившаяся в «Правде» 1 марта 1936 года, не зря стала знаменита. Она действительно была манифестом некоей эстетической системы, которая активно действовала на протяжении полувека и сейчас имеет решительных и не склонных к полумерам сторонников. Исходный пункт этой эстетики — что творчество художника не является его личным делом, а подчиняется долгу перед обществом. Сейчас такие призывы, пожалуй, многим не повредили бы, — но трудно представить себе, что в те давние годы хоть кто-то не содрогался при мысли, что может быть обвинен в недостатке гражданского рвения. Впрочем, в статье не было обвинений художников в равнодушии к социалистическому строительству. (Они и не были равнодушны, тем более что все это были замечательные иллюстраторы знаменитых детских стихов о победе над Днепром, о мальчике, написавшем письмо самому Ворошилову, и о народных героях — Дяде Степе и пожарнике Кузьме.) Удар был направлен злобно и неожиданно: гениальных художников Лебедева и Конашевича сравнивали со средневековыми разбойниками-«компрачикосами», обвиняли в издевательстве над советскими детьми. Удар наносился наотмашь и не допускал никаких возражений. Он был окончательным приговором. Анонимный автор (по авторитетному свидетельству С. Маршака, это был некогда известный меньшевистский публицист Д. Заславский) в своей «редакционной» статье руководствовался теми же злобными мещанскими эмоциями, которые побуждают односельчан мазать дегтем ворота сельской красавицы; на каком основании художники считают возможным возвышаться над общим уровнем? Автору было точно известно (такая завидная осведомленность встречается и сейчас), что рабочие и крестьяне никогда не примут каких бы то ни было художественных утонченностей, признаков индивидуальности, фантазии и прочих проявлений упадка культуры. Только четкая прорисовка всех деталей — гарантия подлинной демократичности и правильного понимания политических задач искусства. Эта эстетическая программа не высказывалась прямо, она скрывалась за глумливыми выпадами в адрес несознательных художников. Возможность высказывать такую программу «всеми буквами» создалась только в послевоенный период.

В 1936 году общественность была скорее скандализована, чем переубеждена. Возражать директивной статье, естественно, было немыслимо: атмосфера Большого Страха уже прочно поселилась в стране. Но и согласиться со статьей никто не смог. При ее обсуждении все художники единодушно заявляли о своей решимости укреплять позиции социалистического реализма, однако блестящий иллюстратор детской книги Николай Тырса ловко и дипломатично предложил компромиссную программу, которая была молчаливо принята и позволила сохранить ценные кадры и право иллюстраторов работать в собственной манере, лишь более тщательно прорисовывая детали. Позиция Свиного Глаза, не признающего индивидуальности и художественности, в тот момент полной победы не одержала Однако нельзя было не помнить, что этот бдительный глаз принадлежит человеку не случайному, а очень могущественному.

Не одержала полной победы эта позиция и в художественном образовании, несмотря на очень серьезные меры. В реорганизованных институтах все еще преподавали Фаворский, Матвеев, Дейнека, Сергей Герасимов, Фальк. Что же касается критики, то хотя писались в этот период статьи и даже книги против формализма, по нынешним понятиям весьма свирепые, однако на взгляд более последовательных и непреклонных борцов с формализмом, которые развернулись в сороковые — пятидесятые, эти выступления были чрезмерно либеральными и более выгораживали «формалистов», чем всерьез их разоблачали. Предпочитались пламенные, но неконкретные анафемы. Упреки в адрес конкретных картин сопровождались комплиментами в адрес авторов…

Наступление на искусство возобновилось в послевоенные годы. Выяснилось, что теперь-то снисхождения от Свиного Глаза ждать не приходится. Система брала реванш за все вынужденные компромиссы тридцатых годов. В короткое время были закрыты Музей нового западного искусства и Московский институт прикладного и декоративного искусства, уволены те преподаватели, которые помнили, что такое художественная форма и пластическая культура. Вне закона были объявлены импрессионизм и «Мир искусства». В эти годы происходит постепенное подчинение искусствознания Свиному Глазу: понемногу, как бы сам собой установился порядок, в соответствии с которым люди, почитавшие высшей художественной доблестью тщательное прорисовывание деталей («как в жизни!»), занимали командные посты, а те, кто понимал значение таланта, становились у них референтами и исполнителями, переводившими начальственные директивы на язык приказов или статей. Соответственно сложилось два стиля литературы об искусстве. Один — стиль разоблачения и превознесения, безапелляционный стиль человека, полагающего, что хозяин в области искусства — это не само искусство, а тот, кому доверено быть его распорядителем. Другой — это стиль разъяснения, популяризации, литературной обработки установок, общих в то время для всех. Поразительно, как формировался высший слой художественной иерархии, состоящий из людей, дающих указания, получающих право распоряжаться судьбами и репутациями художников. В него попадали люди, обладавшие общей чертой — неумением отличать талантливое от посредственного, художественное от заурядного. Их искали, привлекали, с поразительной легкостью продвигали только за то, что им было не жаль искусства. Критика была не только правом, но и обязанностью этих людей. Легко понять, однако, что все выводы и аргументы этой «критики» были заранее предусмотрены. Что бы ею ни двигало — фанатическая ли вера в Систему, холодный ли цинизм карьериста, искренняя любовь к оттачиванию деталей рисунка или просто деляческое равнодушие к судьбам искусства, — надо всем жило ощущение страха перед Системой, желание влиться в нее и стать самому хоть немного источником страха. Отсюда — постоянное перебарщивание грозными, зловещими интонациями. Были, конечно, авторы, стремившиеся сохранить независимость тона, но им печататься было нелегко. Это была «овечья критика», вспоминать которую горько, а читать еще горше — причем особенно удручает в ней наигранная бодрость интонаций, которая должна была внушить читателю представление, что сам автор тоже из стаи волков и кое-что определяет в движении искусства. На самом деле и эти суждения были тоже запрограммированы заранее. И все же критические жанры сохранялись, выставки обсуждались, рецензии печатались, иногда даже в них проникало что-нибудь смелое и неожиданно точное. Как ни удивительно, в этих леденящих душу неблагоприятных условиях было нечто неустойчивое (оттепель пятидесятых и начала шестидесятых годов была подготовлена внутри «зимы железной»), и Система ощущала это внутреннее движение, разогревание льдов. Тогда и началась борьба против космополитизма.

Об антикосмополитической кампании 1949 года сейчас много пишется, вероятно, нет надобности повторять. Скажем только, что условия изобразительного искусства были особыми. Здесь вся история с космополитами приобрела гротескные формы.

Первым поводом для разоблачения так называемых космополитов были две бездарные пьесы — «Зеленая улица» Сурова и «Московский характер» Софронова, — вызвавшие возмущение группы театральных критиков. Именно эти критики и стали первыми жертвами кампании, которая в истории Большого Страха стала своеобразной кульминацией, Вероятно, это может показаться странным — ведь прошли чудовищные годы изъятия из жиани и частичного истребления целых народов, социальных пластов, профессий, отдельных людей — самых талантливых, самых энергичных, самых отважных, которые могли бы вести страну к расцвету и в трудную минуту не не уступить. Что еще можно было к этому дрогнуть, прибавить? Лысенковская эпопея и кампания против космополитов показали, что можно, и притом нечто очень существенное.

Аресты и репрессии прикрывались ложными обвинениями в шпионаже, вредительстве, антисоветской пропаганде, участии в каких-то вымышленных злодейских акциях. Этим обвинениям верили и не верили, во всяком случае, каждый был против шинонажа и вредительства. Теперь же гражданское и физическое убийство (полагалось каждого обвиненного доводить по крайней мере до инфаркта) совершалось за мнения, за непонравившуюся пьесу, за научные взгляды, за признание несомненной истины, притом — все это совершалось публично, с обязательными обвинениями и покаяниями, с выливанием ушатов грязи, с положенной и отмеренной порцией брани, с развязыванием кровожадных инстинктов. Появлялись энтузиасты и специалисты этих публичных избиений. Газеты соревновались в отыскивании все новых жертв из все новых областей. Борьба против «низкопоклонства перед Западом» быстро захватывала все сферы, и уже «французская» булочка была переименована в «городскую», а «лозунги» — в «призывы».

Страна притихла в ужасе и ожидании. Явная антисемитская направленность кампании, причины которой уходили и в международную обстановку, воодушевила только людей, увидевших возможность извлечь какую-то прямую для себя выгоду. Обмануть она не могла: было ясно, что расправа с евреями — это только начало, что кто-то должен последовать за поредевшим после войны беспокойным племенем. Зловеще выглядело присутствие в проскрипционном списке профессора с кавказской фамилией и русского драматурга, притом лауреата Сталинской премии. Все это бессмысленное беснование окончилось неожиданно и причудливо. Одна из центральных газет («Комсомольская правда») поместила разоблачительную статью против диверсантов в области детской литературы. Обличались Маршак, переведший все свои стихи с английского, и Барто, возводящая злостную клевету на советских детей («Девочка-ревушка», «Девочка-чумазая»). «Правда» откликнулась на этот избыток бдительности коротким окриком, и все все ивективы на этом как отрезало. «Любители острых блюд» явно ощутили неуспех своей затеи и переключились на более испытанные пути кровавых закрытых процессов.

Литературной и театральной критике кампания против космополитизма нанесла, понятно, сильный удар, но она со временем оправилась от потрясения (хотя именно в эту пору сформировались кадры охотников за чужаками, любителей подтасовывать факты и возбуждать страсти, с которыми мы имеем дело и сейчас). Удар же по художественной критике оказался более чувствительным, а методы боя более долговечными. Дело в том, что повод для конфронтации тут составили не пьесы, вспоминать о которых не любят даже авторы и их апологеты, а картина по-своему выдающаяся, имевшая беспримерно шумный успех и впервые осуществившая эстетическую программу Системы. Я имею в виду «Письмо с фронта» А. Лактионова. Это был шлягер выставки 1947 года, картина, которая была вовсе не подделкой под примитив. Автор сам находился на уровне своих незамысловатых героев, и в этом был некий реальный демократизм, подкупавший публику, — вместе с невиданной в те годы иллюзорностью, виртуозным изображением солнечного света и подробностей провинциального быта. Никакие картины бывших ахрровцев не приносили столь полного осуществления мечты о единстве «неиспорченного вкуса» толпы и указаний Системы. Была возможность провозгласить новый стиль наконец-то найденной художественной истиной и сокрушить всех несогласных с этой истиной.

Вероятно, так и было бы, но кампания не состоялась, Лактионов был вполне удовлетворен своим неожиданным триумфом и не помышлял о кровавых жертвоприношениях в свою честь. С другой стороны, Александр Герасимов, который по должности обязан был организовывать избиение космополитов, не был заинтересован в том, чтобы увеличивать славу своего неожиданного соперника, и предпочел расправляться с теми, кто хотя бы в давние времена обидел его самого и друзей по АХРР. Счеты у президента Академии оказались сложными, не очень ясными для посторонних. Обидчиков было много. Неясно было, кто и когда успел обидеть Герасимова, по чувствовалось, что он-то не забыл никого. Во главе списка были критики: блестящий и бесстрашный А. Эфрос, уже многое претерпевший, по не скупившийся на яркие и обидные для многих суждения; ветеран и классик независимого критического слоне ленинградец Н. Пунин; трудно укротимый украинский критик И. Врона; В. Костин, весьма мало походивший на матерого лазутчика буржуазной культуры, однако ему не простили дерзких комсомольских наскоков на бюрократов от искусства. В других же случаях огонь обрушивался на людей, обвинение которых было трудно сформулировать даже изощренным в подобных делах прокурорам от идеологии. Сильные удары принял критик О. Бескин, в тридцатые годы бывший едва ли не главным изобличителем формализма и написавший немало лестных похвал и адрес Герасимова, но чем-то (неизвестно чем) его рассердивший. Пострадали И. Маца, Д. Аркин, А. Ромм — крупные специалисты, уважаемые педагоги, не чуждавшиеся в свое время и критических выступлений. Наконец, ленинградский искусствовед Я. Пастернак попросту имел неосторожность в присутствии самого Герасимова неодобрительно отозваться о его картине. Всю эту разношерстную группу надо было признать участвующей в едином заговоре против советского искусства, сочинить им единую платформу, значит — найти цитаты, которые можно было бы истолковать как признания в подрывных намерениях. Сделать это публично было совсем нелегко — ведь речь шла о людях, которые были вовсе не врагами национальной культуры, а ее добросовестными исследователями, музейными и общественными деятелями, авторами серьезных, подчас даже классических трудов по истории русского и советского искусства. Как правило, то, что они высказывали, вообще не расходилось с тем, что говорилось в печати и на обсуждениях другими искусствоведами и художниками. Прокуроры и жертвы во многих случаях вполне могли бы поменяться местами. Единственным обвинением, которое имело видимость хоть какого-то реального смысла, было то, что Эфрос, Пунин, Маца, Аркин, Ромм писали о западном искусстве, с восторгом отзывались об импрессионистах и Сезанне, о Корбюзье и Гропиусе, хоти в центре их интересов находились всегда вопросы советской культуры. Техника обвинения заключалась в том, чтобы найти неосторожные высказывания, которые позволяли создать мнимую картину идеологической диверсии. Если автор был предназначен к избиению, вступало в дело «чтение мыслей», то есть вычитывание или прямое приписывание критику воззрений, которые сочинялись за него ловкими мастерами идеологических манипуляций. Навыки политических процессов сыграли здесь немалую роль. Фантазия обвинителей и следователей от искусствознания шла по уже проторенным рельсам. Но есть два обстоятельства, имевших особое значение и сыгравших свою мрачную роль в дальнейших судьбах художественной критики.

Первое из них — это недовольство тем, что критики высказывают свои симпатии и антипатии, сообразуясь со своим эстетическим чутьем и внутренними убеждениями. Эта независимость решительно не устраивала (и сейчас не устраивает) тех, кто считает критику лишь исполнителем предначертаний и проводником изменчивых «линий» тех, кто поставлен оценивать, разрешать и запрещать. Они никак не могут смириться с тем, что критика устанавливает художественные оценки без согласования. Такая критика рассматривается как непозволительная анархия, стоящая на пути «правильного» развития искусства. Критика принимается лишь как гласное разъяснение и практическое применение неких заранее существующих установок. Такая программа оказалась чрезвычайно влиятельной и устойчивой. Она-то и предопределила судьбу художественной критики. Чем больше уделялось внимания «вопросам критики», тем меньше в ней оставалось собственно критических функций и методов.

Второе обстоятельство, еще более важное, заключается в самом характере методов. Синтетические исследовании мировой культуры в первые десятилетия XX века неизменно проводили параллели между явлениями экономики, политической жизни, идеологии, науки, философии и искусства. Эти параллели были перенесены в советские «синтетические истории искусства» В. Фриче, И. Иоффе — но с важным изменением: художники воспринимались как выразители интересов тех или иных социальных групп, пропагандисты каких-либо общественно-политических и философских взглядов. Эта методика в тридцатых годах утвердилась как способ разоблачения художников и искусствоведов, «вскрытия истинного лица» творческой интеллигенции. Статья А. Лебедева, Е. Меликадзе, А. Михайлова и П. Сысоева «Журнал “Искусство" и задачи художественной критики» («Новый мир», 1935, № 3) стала своего рода эталоном этого разоблачительного направления. Ссылаясь на авторитетных культурологов и вульгарных социологов, авторы (позже они удостоились за свои разоблачения научных званий) веско объяснили, что импрессионисты были предшественниками субъективного идеализма, а Сезанн — предшественником «левых», перешедших из мира реальности в мир абстракции. Понимание и анализ произведений искусства при этом стали не нужны, достаточно было сослаться на манифесты и высказывания. На этом основании создавались целые теории. В кампании против космополитизма основной была именно такая методика. Художественное творчество сводилось к переложению (на изобразительный язык) тезисов и принципов различных воззрений.

Этот способ суждений «спиной к искусству» оказался чрезвычайно устойчивым, создал своих классиков и титанов сокрушительного удара по таланту. В эпоху борьбы с космополитами он громыхал во всех газетах и журналах. Его громыхание не утихло и сейчас. В самом опасном положении очутилась, естественно, художественная критика, поскольку была вызовом системе предвзятых предпочтений и порицаний. Число космополитов оказалось в ней особенно большим, а состав особенно пестрым, напоминая камеру предварительного заключения. Но скоро и этот список оказался мал, и составлялся уже второй, куда зачислялись «подпевалы космополитов» из молодежи, которая начинала свои первые шаги на огнеопасном поприще художественной критики. Удар, действительно, оказался очень болезненным, и след от него никогда не стерся.

Краткая хрущевская «оттепель» вызвала, казалось, целый взрыв критической энергии. Молодое искусство нашло молодых и отважных пропагандистов. Правда, на критике этого времени лежит печать (совершенно естественная) психологического комплекса: пламенные «за» и «против» явно преобладали над критическим анализом и замечания в адрес «своих» почитались неуместными. И все же многие лучшие критические статьи относятся именно к этому недолгому периоду.

1962 год стал новым годом испытаний для художественной критики. После разгрома выставки 30-летия МОСХа в московском Манеже на критику и критиков был обрушен совершенно безжалостный удар. Он был даже в какой-то мере более жестоким, чем кампания против космополитизма. Здесь уже не прикрывались национальными выпадами или эстетическими лозунгами, а прямо и жестко требовали дисциплинарного подчинения. На художников кричали и топали ногами, а уж с критиками и вовсе не стеснялись. Пошли партийные взыскания, исключения из Союза художников, Московская организация вообще лишилась секции критики — она была распущена; критиков разбросали по другим секциям, чтобы лишить их общего голоса и общей воли (кстати сказать, критики остались непокорившейся корпорацией). Через несколько месяцев секция была восстановлена, но характер критической деятельности был уже заметно другим.

С этих пор профессиональная художественная критика более или менее прочно изгнана из газет, а если и попадает туда, то в крайне ослабленном виде. Есть журнальные рецензии, но подлинная критика, оперативная, злободневная, быстро откликающаяся на выставки, — это дело газеты. В журнале преобладает теоретический и исторический анализ, он тоже, конечно, важен, но одно другого не заменяет. Журнальное искусствознание выдвинуло своих мастеров, мыслителей и летописцев, дало многие прекрасные образцы истолкования художественных ситуаций. Но по-прежнему воздыханий по критике больше, чем критики. После постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» (1972) установилась то самое парадоксальное состояние, о котором мы говорили вначале: сформирован фантом, носящий чужое имя. Чем большая ответственность возлагается на критику, тем меньше места остается для нее.

Считается, что художественные критики занимаются критикой. На самом деле они занимаются пропагандой искусства, анализом художественных процессов, полемикой по вопросам художественной жизни, теорией и историей. Они занимаются и многим другим, — но экологическую нишу, где могла бы развиваться художественная критика в собственном смысле, надо еще создать.

Как ни горько, эпоха перестройки не улучшила этого положения, хотя несомненно активизировала позицию самих критиков. В Союзах художников критики побаиваются и не хотят, чтобы она ломала налаженную систему оценок и предпочтений. Газеты остерегаются влиятельных консервативных сил; им спокойнее обращаться к непрофессионалам и печатать сомнительные и заведомо невнятные рассуждения. Бывает и прямая беспардонная брань в адрес критиков-профессионалов.

Есть только одна сила, нуждающаяся в художественной критике, — это искусство. Талант часто не имеет другой поддержки, агрессивная бездарность не имеет другой преграды. Ориентация на умножение армии художников нетворческого, исполнительского типа не встречает другого сопротивления, В этом — простой секрет распространенного недоброжелательства к художественной критике. Но это же — источник надежды, что она будет в свое время признана необходимым звеном развития культуры.